« Le parti ne crée pas la révolution à son gré, il ne choisit pas à sa guise le moment pour s’emparer du pouvoir, mais il intervient activement dans les événements, pénètre à chaque instant l’état d’esprit des masses révolutionnaires et évalue la force de résistance de l’ennemi, et détermine ainsi le moment le plus favorable à l’action décisive. » (Léon Trotsky, « Les leçons de la Commune », 4 février 1921)

Bien prétentieux qui affirmerait avoir anticipé les soulèvements populaires de ces derniers mois en Argentine, au Chili, en Bolivie ou en Équateur, à Hong Kong ou en Inde, en Iran et en Irak, au Liban, en Égypte ou en Algérie... Et qui prétendrait annoncer les prochains pays qui connaîtront des mobilisations de masse contre les gouvernements et les classes dominantes. Ces mobilisations ne viennent cependant pas de « nulle part » : elles font toujours suite à une accumulation de luttes et de grèves, locales ou sectorielles, de colère parfois contenue des décennies durant.

En 1871, le soulèvement du prolétariat parisien n’avait été prédit par personne. Il a éclaté à la faveur d’un contexte conjoncturel très particulier. Mais la Commune de Paris a surtout été l’aboutissement de plus de deux décennies de développement du mouvement ouvrier et d’affirmation de son indépendance politique vis-à-vis de la bourgeoisie.

Un siècle et demi plus tard, le monde a bien changé. Mais la société est plus que jamais dominée par une minorité qui possède les moyens de produire les richesses et vit du travail de ceux et celles qui les créent. Une minorité qui dirige la majorité, non seulement dans les entreprises, mais aussi en dehors, avec des lois protégeant coûte que coûte la propriété privée des moyens de production, avec des gouvernements et des corps armés qui défendent la classe dominante en réprimant la contestation, et ses intérêts en pillant les richesses ailleurs dans le monde. 150 ans après, les combattants et les combattantes de la Commune n’ont pas besoin d’un vibrant hommage, mais que leur combat continue, en tenant compte des leçons de leur expérience.

Un prolétariat nouvellement constitué en classe consciente et organisée

Pendant les huit décennies précédant la Commune, la France avait connu une incroyable succession de régimes politiques : monarchie constitutionnelle (1789-1792), Ière République (1792-1804, avec trois constitutions différentes), Premier Empire (1804-1815), restauration de la monarchie (avec une tentative de retour à l’absolutisme jusqu’en 1830, puis un régime parlementaire jusqu’en 1848), IIe République (1848-1852) et Second Empire (1852-1870). Cette instabilité était le reflet d’une lutte entre ce que Marx a nommé des « fractions et factions rivales de la classe des appropriateurs ». Autrement dit, chaque changement de régime a résulté du rapport de force entre des groupes sociaux aux intérêts divergents, mais qui avaient pour point commun d’exploiter la grande majorité de la population : vieille noblesse vivant du travail de la paysannerie sur ses terres, grande bourgeoisie marchande vivant du commerce des produits de la terre et des biens manufacturés, jeune bourgeoisie industrielle vivant du travail de la non moins jeune classe ouvrière, « aristocratie financière » ayant la mainmise sur les banques et titres de propriété des grandes compagnies...

Si chacun des régimes successifs a permis à l’une ou l’autre de ces fractions de la classe des exploiteurs d’accéder au pouvoir politique, c’est que la classe des exploités n’était pas encore en mesure de mettre en avant ses intérêts. Durant la Révolution française, les franges les plus radicales – notamment des « sans-culottes » – étaient constituées de petits patrons et artisans indépendants, mais pas des prolétaires : ceux et celles qui ne possèdent même pas leur outil de travail, et qui produisent en échange d’un salaire évidemment inférieur à la somme des richesses créées par leurs bras. Les masses les plus pauvres, dans les villes comme dans les campagnes, ont certes joué un rôle crucial dans la Révolution : ce sont elles qui ont fait tomber la Bastille et les privilèges de la noblesse, qui ont poussé l’assemblée à déchoir le roi, qui ont mené l’affrontement parfois à mort avec les défenseurs de l’Ancien régime ; ce sont elles qui ont poussé le pouvoir de la Convention (1792-1795) à ouvrir le droit de vote à l’ensemble des citoyens, et non aux seuls riches, ou à établir une loi de blocage des prix, tandis que dans les colonies les esclaves révoltés faisaient abolir la servitude. Mais sans homogénéité, sans organisation, sans autre perspective que de donner le pouvoir à l’un ou l’autre des représentants de la bourgeoisie, ces masses populaires ont tôt fait de perdre leurs acquis : le blocage des prix fut supprimé en 1794, le suffrage censitaire rétabli en 1795, l’esclavage en 1802, et la répression fut toujours plus brutale.

En France, le mouvement ouvrier connut ses premières expressions au début des années 1830, dans un contexte d’industrialisation du pays, avec les révoltes des ouvriers tisserands de Lyon (les canuts) en 1831 et 1834 ou de la classe ouvrière parisienne la même année. En février 1848, dans une période de crise économique et de montée du chômage, ce mouvement ouvrier montra sa capacité à défendre des revendications non seulement sociales, mais aussi politiques, en renversant la monarchie et en proclamant la IIe République après trois jours d’insurrection.

Mais le gouvernement ouvrier socialiste qui s’était constitué à l’hôtel de ville de Paris accepta de laisser le pouvoir à un autre, composé de parlementaires républicains modérés. Les premiers mois de la IIe République furent bien marqués par des avancées majeures : suffrage universel masculin et abolition définitive du suffrage censitaire, abolition définitive de l’esclavage (avec toutefois le versement d’une indemnisation aux propriétaires d’esclaves), création d’ateliers nationaux garantissant un salaire aux ouvriers au chômage, etc. Mais ce que les capitalistes donnent d’une main quand ils n’ont pas le choix, ils le reprennent de l’autre à la première occasion. Dès le mois de juin, les ateliers nationaux, qui regroupaient 100 000 ouvriers, jugés par la bourgeoisie trop coûteux et trop ouverts aux idées socialistes, furent fermés. Le soulèvement, quatre jours durant, des quartiers populaires de Paris se solda par plusieurs milliers de morts, puis par une réduction des droits des travailleurs, ainsi que de la liberté d’expression. Comme le comprit Marx, c’en était terminé de la confusion entre les intérêts des exploiteurs et des exploités : trempé dans le sang des insurgés de juin, le drapeau tricolore de la révolution bourgeoise était devenu celui de la révolution prolétarienne, le drapeau rouge.

1870-1871 : de la guerre à l’insurrection

La bourgeoisie comprit elle aussi qu’elle avait désormais affaire à une classe laborieuse désireuse de défendre ses propres intérêts. En décembre 1848, toutes ses fractions se regroupèrent dans le « Parti de l’ordre », autour de la candidature à l’élection présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte. Face aux menaces de désordre social, celui-ci ne tarda pas à étendre son pouvoir, jusqu’à proclamer en 1852 le Second Empire. Mais le prolétariat s’organisait de son côté, y compris à l’échelle internationale avec la création de l’Association internationale des travailleurs (AIT) en 1864 : pour la première fois, une organisation internationale voyait le jour, devançant les bourgeoisies nationales qui n’étaient alors dotées d’aucune institution commune. La Première Internationale était très diverse, tant politiquement que dans ses formes d’organisation, regroupant anarchistes, marxistes, républicains de gauche ou partisans de l’action radicale minoritaire (le « blanquisme »), associations, syndicats, sociétés, ligues ou partis... En France, de 400 membres en 1865, elle monta à 40 000 au début de l’année 1870, malgré les interdictions. Le pouvoir bonapartiste avait certes été obligé d’assouplir la législation anti-ouvrière, légalisant même dans les années 1860 les grèves et les syndicats, avec de fortes restrictions. Mais les réunions « socialistes », la presse critique et les manifestations étaient toujours prohibées. En 1869, quatorze grévistes furent tués à La Ricamarie, dans le bassin minier du Massif central.

Lorsque le 19 juillet 1870 éclata une guerre entre la France et les États allemands dirigés par le royaume de Prusse, les organisations ouvrières furent à l’initiative de manifestations contre le régime et le bellicisme. Et le 4 septembre, à Paris, deux jours après la défaite de Sedan et l’emprisonnement de Napoléon III par la Prusse, les manifestants envahirent le palais Bourbon pour y proclamer la République. Une nouvelle fois, un représentant de la bourgeoisie, le général Trochu, prit les masses de court en formant un gouvernement de Défense nationale. Mais dans la ville, le prolétariat ne resta pas inactif : ses militants investirent les comités de vigilance des arrondissements des quartiers populaires, des associations d’organisation de la défense de Paris. Le 5 septembre fut formé un comité central des vingt arrondissements, qui ouvrit la Garde nationale – le corps armé de Paris – à l’ensemble des citoyens, et plus seulement à ceux qui étaient assez riches pour payer eux-mêmes leur équipement. Au contraire, le versement d’une solde fut même décidé.

À la fin du mois, 180 000 soldats prussiens encerclaient la capitale. Le Comité central appela le gouvernement à organiser la défense et à poursuivre la guerre. Cette position peut évidemment sembler contradictoire avec le militantisme anti-guerre de l’été précédent, avec l’internationalisme et l’antimilitarisme du mouvement ouvrier. Mais le prolétariat parisien avait en tête les événements de 1814 et 1815 : lorsque les armées européennes avaient défait Napoléon Ier, elles avaient rétabli en France la monarchie. La guerre que réclamait le Comité central n’était nullement tournée contre le peuple allemand, mais contre son dirigeant, le chancelier Bismarck, et contre la bourgeoisie française qui voyait en lui son sauveur. C’est bien contre le gouvernement français que se tournèrent plusieurs insurrections populaires entre octobre et février. Et c’est bien en son nom que furent emprisonnés de nombreux insurgés, y compris des membres de la Garde nationale.

Alors que les défaites s’enchaînaient pour l’armée française et que Bismarck était allé jusqu’à proclamer la naissance de l’Empire d’Allemagne le 18 janvier 1871 à Versailles, les hommes politiques réactionnaires, à commencer par les royalistes, se présentèrent aux élections législatives avec un programme d’arrêt de la guerre. Un mot d’ordre qui rencontra bien logiquement un grand écho dans la paysannerie française pour qui la guerre n’apportait que mort et désolation, et qui n’avait pas la même compréhension des manœuvres politiques des partisans du retour à la monarchie. Ainsi, l’Assemblée nationale – élue en février et réunie à Bordeaux pour discuter des termes de la paix avec l’Allemagne – était dominée par les députés royalistes. Ne pouvant toutefois pas se mettre d’accord sur le prétendant à placer sur le trône, ceux-ci confièrent le pouvoir au député Adolphe Thiers, ancien dirigeant du Parti de l’ordre et responsable, près de quarante ans plus tôt, de la répression des canuts de Lyon. Rapidement, l’Assemblée outrepassa sa fonction en se muant en assemblée constituante.

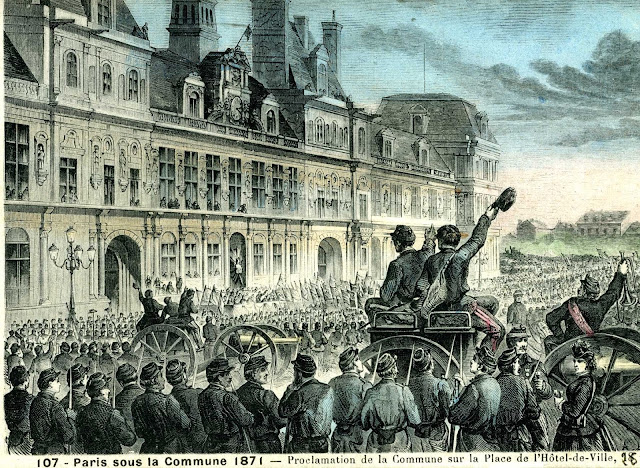

Au même moment, à Paris, les bataillons de la Garde nationale s’organisaient en fédération, avec des représentants et dirigeants élus, afin de mettre sur pied la défense de la ville. Lorsque le 1er mars, l’armée allemande entra dans l’ouest de la capitale, par les quartiers bourgeois, elle était accompagnée de représentants du gouvernement, désormais réuni à Versailles, désireux de reprendre la main sur les quartiers ouvriers séditieux. Plusieurs journaux républicains furent interdits et le gouvernement mit fin au moratoire des loyers proclamé au début du siège de la ville. Le gouvernement nomma un de ses représentants à la tête de la Garde nationale et supprima la solde de ses membres. Refusant de se soumettre, ceux-ci constituèrent un Comité central de la Garde nationale. C’est lui qui, le 18 mars, se retourna contre le gouvernement qui avait décidé du retrait des canons de Montmartre et de l’arrestation des dirigeants révolutionnaires. L’insurrection fut un succès, l’armée envoyée contre les Parisiens fraternisant avec eux. Le gouvernement fut obligé de fuir et le Comité central de la Garde nationale s’installa à l’hôtel de ville : le prolétariat était maître de Paris.

Des réalisations sans précédent sous la direction du prolétariat

Le lien avec le gouvernement versaillais fut rompu dans les jours suivants, malgré des négociations menées par les maires d’arrondissements. Le pouvoir légitime était désormais celui qui venait des nouveaux organes démocratiques dont s’était dotée la classe ouvrière elle-même, d’abord au sein de la Garde nationale, puis rapidement à l’échelle des quartiers de la ville pour former la Commune de Paris.

Sa première décision fut de remplacer l’armée permanente, dirigée par des bourgeois et des aristocrates, toujours fidèle à l’ordre établi, par des milices populaires réunies lorsque c’était nécessaire, et pas davantage.

D’autres mesures d’urgence furent prises, comme des réductions ou suspensions des loyers et la réquisition des logements vacants, l’arrêt des poursuites pour les personnes endettées et la suspension des ventes d’objets déposés en échange de prêts au Mont-de-Piété. La Commune opéra des transformations sans précédent dans tous les aspects de la vie politique et de la société, en décrétant par exemple la séparation de l’Église et de l’État et en commençant à organiser une instruction publique laïque.

De nombreuses travailleuses jouèrent des rôles-clés dans toute l’expérience de 1871, notamment les membres de l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Si les femmes n’arrachèrent pas le droit de vote, ce qui est l’une des limites les plus importantes de la Commune, elles occupèrent des places centrales dans son animation politique et dans sa défense, faisant progresser leurs droits comme rarement auparavant : début d’égalité salariale alors que le salaire d’une femme était égal à la moitié de celui d’un homme, reconnaissance de l’union libre, suppression de la Brigade des mœurs qui contrôlait les femmes, notamment les prostituées, et interdiction de la prostitution afin de lutter contre le proxénétisme (de nombreuses prostituées prenant du reste les armes sur les barricades), etc.

Le contrôle ouvrier s’exerça enfin sur les lieux de travail, avec l’interdiction des retenues sur salaires et amendes patronales, ou du travail de nuit dans les boulangeries. Surtout, les ateliers abandonnés par leurs propriétaires ayant fui la ville furent réquisitionnés par les associations ouvrières pour y reprendre la production. À une échelle certes locale, la classe ouvrière démontra ainsi qu’une économie dirigée par les producteurs et productrices était possible.

La Commune fut une expérience démocratique inédite, avec le mandatement par arrondissement d’élus révocables à tout instant, rémunérés au même salaire que les ouvriers, généralement choisis parmi eux ou dans les rangs des militants révolutionnaires reconnus, sans considération de nationalité. À la tête de la commission du travail se trouvait le révolutionnaire hongrois Léo Frankel, et la 11e légion de la Garde nationale était commandée par le Polonais Jarosław Dąbrowski.

Il ne s’agissait plus d’écouter discourir des prétendants au pouvoir et de leur confier le pouvoir pour une longue période, les laissant libres d’appliquer, ou non, leurs promesses. À l’inverse, les assemblées discutaient d’abord des mesures politiques à prendre, puis elles mandataient ceux qui allaient appliquer leurs décisions. Cela s’appliquait à l’ensemble de l’administration, y compris des juges et magistrats.

Un tel fonctionnement n’avait pas été théorisé antérieurement. Mais depuis il est devenu un modèle, une inspiration pour ce que pourrait être la démocratie dans une société débarrassée de l’exploitation et de l’oppression, à l’échelle d’un pays et même au-delà. La classe ouvrière fut bien la force centrale capable d’entraîner l’ensemble des couches appauvries, les petits artisans ou commerçants qui acceptaient de lui lier leur sort, car elle seule avait les capacités d’organisation et d’initiative suffisantes pour faire face à la situation. Et elle en fit même naître une société nouvelle.

Les limites, la fin et les leçons de la Commune

Toutes ces avancées furent réalisées en quelques jours, alors que la préoccupation centrale de la Commune était de se défendre face à une armée d’occupation et à un gouvernement qui avait juré sa perte.

Tout comme ce manque de temps explique sans doute que les femmes n’aient pas obtenu le droit de vote, il a également empêché d’aller aussi loin que nécessaire dans l’établissement d’un pouvoir ouvrier. Celui-ci nécessite de mettre fin au pouvoir des capitalistes, à commencer par leurs propriétés économiques. Or l’argent nécessaire au fonctionnement de la Commune était emprunté à la Banque de France, avec l’engagement de le rembourser, tout comme la réquisition des ateliers fut opérée sous réserve d’indemniser leurs propriétaires. C’était là une conséquence de l’impréparation des masses ouvrières, qui n’avaient pas été éduquées à un programme communiste révolutionnaire, tandis que les franges de la petite-bourgeoisie parties prenantes du mouvement étaient très attachées au respect de la propriété privée.

De même, comme le comprit alors Marx, la classe ouvrière ne pouvait pas se contenter de prendre tel quel l’appareil d’État et de le faire fonctionner pour son propre compte. Or en voulant maintenir un semblant de légalité, en négociant avec les maires d’arrondissements, en cherchant à convaincre Thiers lui-même de sa légitimité, le Comité central ne se prépara pas à l’affrontement, et encore moins à prendre l’initiative d’attaquer Versailles, ce qui était faisable dans les premiers jours, l’armée française n’étant pas encore reconstituée.

Il manqua, enfin, une ampleur nationale. Certes, des Communes furent proclamées ailleurs : au Creusot, à Dijon, Lyon, Marseille, Narbonne, Saint-Étienne ou Toulouse, mais l’armée y mit fin en quelques jours. Dès le début du mois d’avril, l’armée versaillaise entama ses offensives aux portes de Paris, d’abord à l’ouest où plusieurs fédérés furent arrêtés et tués. Des appels de la Commune au peuple furent lancés dans les semaines suivantes, mais trop tardivement et sans les relais suffisants pour que des bataillons puissent se constituer et lui venir en aide.

Qu’est-ce qui aurait pu donner à la Commune de 1871 une ampleur nationale ? Une organisation présente sur l’ensemble du territoire, implantée dans la classe ouvrière, ayant commencé bien avant à populariser un programme de pouvoir ouvrier : bref, un parti communiste révolutionnaire. Des militants de l’AIT jouèrent un rôle majeur, mais la structuration de l’Internationale était alors bien trop lâche pour en faire l’état-major dont l’insurrection avait besoin.

Le 21 mai, l’armée entra dans Paris et entama une semaine de répression acharnée. Au moins 30 000 communards, et même de simples habitants, furent assassinés. Les quartiers ouvriers furent mis à feu et à sang. Le 28 mai, les dernières barricades tombèrent et les ultimes combats s’achevèrent au cimetière du Père-Lachaise, à l’est de Paris, où s’étaient retranchés les derniers combattants. C’était la fin de la « Semaine sanglante ».

Les mauvais jours finiront !

45 000 prisonniers furent condamnés à mort, aux travaux forcés en Nouvelle-Calédonie ou à la prison. Paris perdit des dizaines de milliers de ses ouvriers et ouvrières parmi les plus déterminés à en finir avec le capitalisme. L’année suivante, les Gardes nationales furent dissoutes, et l’affiliation à l’AIT fut interdite.

Mais la lutte de classe ne peut s’arrêter dans une société de classes et d’exploitation. Il fallut moins d’une décennie pour que les luttes reprennent ici ou là. Dès 1879 et 1880, le mouvement ouvrier força le parlement à voter des lois d’amnistie.

Et si des militants et militantes maintiennent la mémoire des expériences, en tirent et en diffusent les leçons, anticipent les luttes futures, alors le prolétariat ne repart pas de zéro après ses défaites, mêmes les pires. Le parti révolutionnaire n’est pas que le diffuseur d’un programme et un prétendant à la direction en période révolutionnaire. Il est le porteur d’une mémoire qui permet que le prolétariat, comme l’écrivait Trotsky, « se libère de la nécessité de recommencer toujours son histoire ».

Militer pour la révolution, c’est construire les luttes des opprimés et des exploités. C’est parfois en prendre l’initiative, parfois être entraîné par les masses, quand leur colère fait soudainement irruption dans la rue ou dans les quartiers populaires, sur les lieux de travail ou d’études. Dans tous les cas, c’est chercher à élargir chaque combat vers une remise en cause du pouvoir même de l’État et de la classe dominante. Et c’est faire de chaque confrontation une occasion d’apprendre, d’expérimenter, de tirer des leçons des réussites et des échecs, des innovations et de leurs limites.

C’est dans les luttes pour ses intérêts que notre classe prend conscience de sa puissance, de son unité par-delà les divisions d’origines, de couleur, de genre, d’orientation sexuelle, de convictions religieuses, qu’elle devient confiante dans sa capacité à tenir tête à ceux qui la dominent habituellement. C’est à ces occasions qu’elle trouve et choisit les formes de son organisation. Le marxisme révolutionnaire n’est pas un mouvement qui se présente avec un projet utopique déjà défini, dont il faudrait, pour qu’il devienne réalité, s’atteler à convaincre chacune et chacun de nos contemporains. C’est au contraire un mouvement qui encourage la classe laborieuse à prendre ses affaires en main et à postuler à la direction de la société tout entière, en 2021 comme en 1871.

Jean-Baptiste Pelé

Quelques références à retrouver sur www.marxists.org :

Karl Marx, La guerre civile en France (pamphlet publié dès 1871)

Vladimir Ilitch Lénine, « À la mémoire de la Commune » (article de 1911)

Léon Trotsky, « Les leçons de la Commune » (article de 1921)